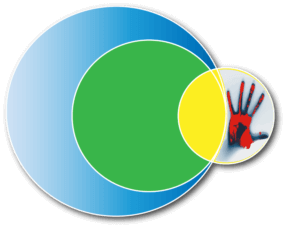

Come diverse altre città italiane, quella di Faenza rievoca ogni anno la tradizione storica del Palio, una sorta di gara risalente al Medioevo, e nello specifico all’epoca dei liberi Comuni, che viene disputata tra i rappresentanti dei diversi “rioni” -ossia le suddivisioni territoriali altomedievali componenti la città stessa-, generalmente con cavalli e/o asini; l’oggetto del contendere è, appunto, questo “palio”, cioè un drappo, un velo di stoffa preziosa, simbolo della città, che viene donato al vincitore. Tuttavia, il Palio di Faenza non è una semplice gara di corsa: si chiama infatti del “Niballo”, poiché i contendenti, a coppie, si sfidano nel colpire per primi un manichino di legno -comunemente detto “saracino”, in quanto avente le sembianze di un guerriero saraceno, il “nemico” per eccellenza a quell’epoca nella penisola italiana- conosciuto con questo nome, che deriva per storpiatura da quello di Annibale, il noto condottiero cartaginese che sfidò Roma. Un po’ alla maniera dei tornei medievali, i quali prevedevano però lo scontro diretto tra i due cavalieri, ognuno dei due impugna dunque la sua “bigorda”, cioè una lancia lunga 2,75 metri e pesante 3,750 chili; al segnale di via del “magistrato”, i due stalli affiancati entro i quali essi attendono in groppa ai loro cavalli vengono aperti, ed essi lanciano quindi i destrieri al galoppo, uno da una parte e uno dall’altra, percorrendo ognuno la propria sezione di tracciato semi-circolare, lunga circa 145 metri, fino a ri-incontrarsi dall’altra parte, parallelamente, proprio in prossimità del Niballo, con le due braccia distese e un bersaglio in ogni mano: il primo di loro che riuscirà a colpirlo, provocando l’alzata del braccio, vincerà la “tornata”, aggiudicandosi uno “scudo” del rione sconfitto. Questa sfida si ripeterà per ben venti volte, dal momento che i Rioni di Faenza sono cinque e ciascuno di essi dovrà affrontare tutti gli altri quattro. Alla fine, vincerà il rione che avrà conquistato il maggior numero di scudi, ma se questi dovessero invece risultare in numero pari tra i rioni, verranno disputate nuove tornate di spareggio, e in seguito, in caso di ulteriore parità, si terranno presenti le posizioni dell’anno passato. Tali Rioni sono storicamente i seguenti: il Giallo(di Porta Ponte), il Rosso(di Porta Imolese), il Nero(di Porta Ravegnana), il Verde(di Porta Montanara), e, infine, il Borgo Durbecco (di Porta delle Chiavi, ma precedentemente chiamato “Rione Bianco”); i primi quattro sono delimitati dai quattro corsi principali della città, derivanti a loro volta dall’antica divisione di epoca romana in “cardo” e “decumano”, mentre il quinto, l’antico Borgo Durbecco, collegato alla città tramite il ponte sul fiume Lamone, venne istituito solo molto più tardi, nel 1959, anno in cui gli fu assegnato anche il colore bianco.

La gara si svolge attualmente nello stadio comunale “Bruno Neri”, la quarta Domenica di giugno, preceduta e seguita da manifestazioni ad essa inerenti, che caratterizzano quindi questo mese come “il mese del Palio”: è, in sostanza, una vera e propria festa, molto sentita in questa città romagnola. Ma a quando risale, di preciso, la sua esistenza? Pare che la prima giostra o “quintana”-cioè proprio un gioco di abilità di questo tipo, in cui il cavaliere doveva colpire lo scudo di un manichino (spesso dotato anche di una mazza rotante per il proprio “contrattacco”)- tenutasi a Faenza sia stata voluta nel Gennaio del 1164 dall’imperatore Federico Barbarossa, sceso in Italia per condurre una campagna militare; in quest’occasione egli venne ospitato a Faenza dai Manfredi, i quali proprio allora stavano emergendo tra le famiglie più influenti alla guida della città, e indisse dunque una giostra presso l’orto detto del Bryolo, dietro la casa dei Manfredi stessi, nel Rione Giallo, per rendersi conto del livello di destrezza dei faentini in battaglia: questi giostrarono però con armi di legno, per attenersi ai dettami della Chiesa. L’avvenimento, in seguito, resterà impresso nella memoria popolare, e altre quattro giostre si susseguiranno nei secoli nella città; la prima Quintana del Niballo “ufficiale” risale però al Febbraio del 1596 -benché con tutta probabilità si disputasse già in precedenza-, in tempo di Carnevale, diversamente dalle altre che si svolgevano invece in concomitanza di feste religiose. I concorrenti ovviamente potevano essere scelti soltanto tra le schiere dei nobili, mentre il popolo s’infervorava nelle tifoserie, al punto tale che spesso era necessario l’intervento del governatore per sedarle. Tutto ciò avvenne fino al 1796, quando dovette subire un arresto a causa dello sconvolgimento europeo seguito alla Rivoluzione Francese; per riprendere poi nel 1959, fino ad oggi.

E oggi la tradizione si rinnova, come si diceva, in mezzo ad eventi ad essa correlati: il primo di questi avviene perfino prima di Giugno, e specificamente il Sabato precedente la seconda Domenica di Maggio: esso consiste nella “Donazione dei Ceri”, una sorta di “legittimazione religiosa” ,che si tiene infatti in occasione della celebrazione della Beata Vergine delle Grazie, la patrona di Faenza, e quindi proprio nella Cattedrale della città, durante la Messa; al termine di questa, il drappo del Palio viene deposto, appunto, nella Cappella della Vergine, per essere visibile a tutti i cittadini, fino al giorno in cui si svolgerà la gara, quando verrà portato allo stadio dal “Podestà della Giostra”.

Il secondo evento che la precede è il “Torneo della Bigorda d’Oro”, detto anche “Palio dei Giovani”, giacché identico a quello vero e proprio ma compiuto dalle “giovani leve”, che si svolge il sabato prima della seconda Domenica di Giugno.

Il terzo, infine, ha luogo il terzo fine settimana di Giugno, e consiste nello spettacolare “Torneo degli Alfieri Bandieranti”, conosciuti anche come “Sbandieratori”; nella stessa occasione si svolge anche la “Gara dei Musici”, che con il rullio dei loro dei tamburi e lo squillo delle loro chiarine -specie di trombette- accompagnano, allietano ed entusiasmano l’atmosfera del tutto.

Senza contare, tutt’intorno, la costante presenza del Corteo Storico, potente rappresentazione evocativa dell’epoca e dei suoi costumi, costituito dal Gruppo municipale e dai Rioni, sfilanti ciascuno al suono ritmato della propria marcia, e seguiti da figuranti di armigeri, dame, cavalieri…

In effetti, dal 1964, c’è ancora un ultimo avvenimento legato al Palio di Faenza, che di fatto lo conclude, la “Nott de bisò”: esso si svolge la notte del 5 Gennaio, in concomitanza con l’Epifania, quando a Mezzanotte viene dato fuoco ad un grande pupazzo di cartapesta raffigurante il Niballo, vestito con i colori del rione vincitore dell’anno appena trascorso; i rionali credono scaramanticamente che la direzione in cui cadrà la sua testa avvolta dalle fiamme, verso uno o l’altro dei 5 stand dei rioni, indicherà così il prossimo rione vincente. E nel frattempo, tutti coloro che sono presenti potranno assaporare il caldo e tradizionale “bisò” -il “vin brulè”, in dialetto faentino- preparato sul posto e versato nei “gotti”, piccole tazze di ceramica faentina, dipinti coi simboli di ogni rione…

Vittoria Montemezzo